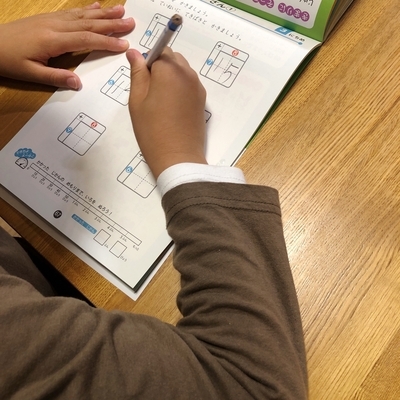

ページが進むごとに、できることが増える。

小1次男、

家庭学習を毎日続けています。

小学校からの宿題は

今は少なく、

ひらがなプリントが1枚と

国語の教科書の音読くらい。

宿題のひらがなプリントは

学童にいる間に

自分で終わらせてくるので

算数の学習として

計算ドリルの『はじめてのくりあがり』を

3ページ裏表のペースで進めています。

ads by google

『はじめてのくりあがり』では

「8+5」や「6+7」など

1桁の数字と1桁の数字を足して

2桁の和となる計算をする練習をします。

目次はこんな感じです。

-

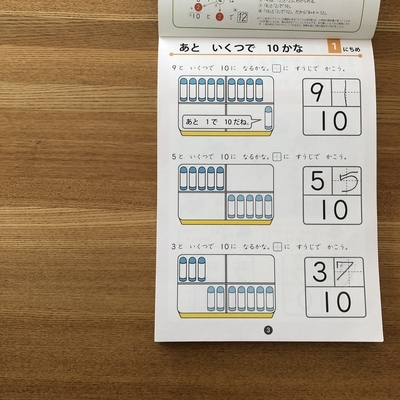

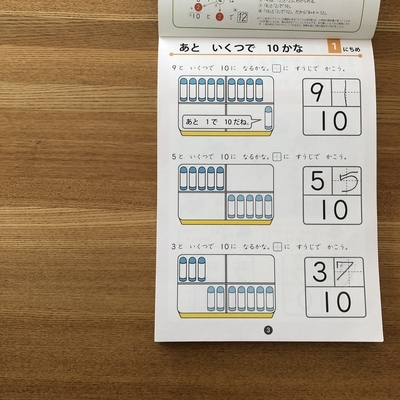

あと いくつで 10かな

-

10より おおきい かず

-

10と いくつ

-

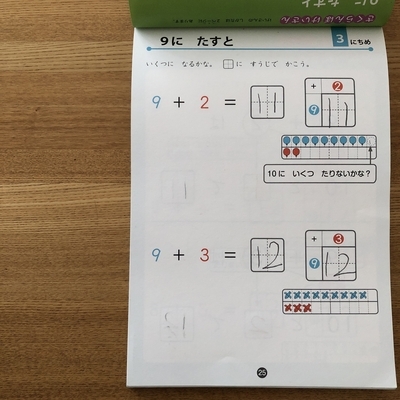

9に たすと

-

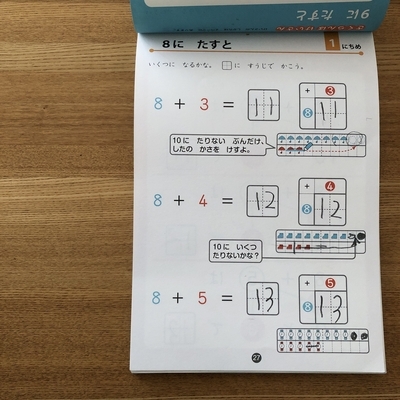

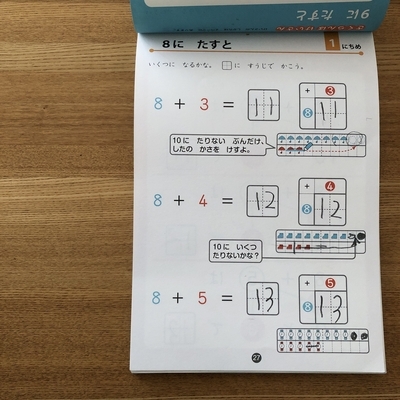

8に たすと

-

5を たすと

-

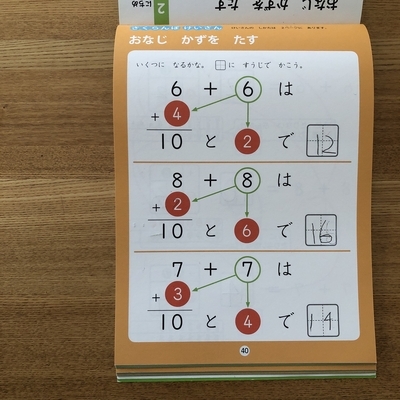

おなじ かずを たす

-

7や 8を たす

-

8や 9を たす

-

おおきい かずを たす

-

一ます けいさん①

-

一ます けいさん②

-

三ます けいさん

-

五ます けいさん

-

かいだん けいさん

各ページ、

まったく同じ問題が

3ページずつ用意されています。

同じページが続くと

様々な問題を解くのに比べて

経験が不足するのではないかと

気になる方もいるかもしれませんが

私は

まったく同じ問題が3ページ続くことの

メリットを大きく感じています。

というのも

次男の様子を見ていると、

同じ問題を3回繰り返すことで

1ページ目で

気づかなかったことにも

3ページ目で

「あ、そういうことか!」と

腹落ちすることがあるのを

何度も見てきたからです。

ads by google

「3+4」や「2+7」など

繰り上がりがない計算に比べて

繰り上がりのある計算は

イメージする力と

1桁の足し算、引き算を正確にできることが

重要になってきます。

1桁の足し算、引き算は

この『はじめてのくりあがり』に進む前に

『はじめてのたしざん』『はじめてのひきざん』で

練習しました。

はじめてのたしざんは2冊買って

2巡しました

繰り上がりの計算は

足し算と引き算の正確な理解が欠かせません。

たとえば「9+2」を計算するには

9に1を足して10

9に1をあげたから、2は2-1で1になる。

だから、全部で11

となり

1桁の数字の足し算と引き算を

自由自在にできることが必要です。

次男はこのドリルの

半分ぐらいまで進んだ時に

それに気づいたようで、

「なんだ、くりあがりって、たしざんとひきざんだけだ」

と言っていました。

言葉足らずな表現ではありますが、

何となく何をしているのか分からない状態から

パッと目の前が開けたような顔をしていたのが

印象的でした。

ads by google

このドリルで

繰り上がりの計算とは

一体何をしていることなのか

イメージする力を養えます。

大人が今までの経験で

「10を超えた数」を

難なくイメージできますが

小さな子どもは

パッとイメージできるようになるまで

トレーニングが必要なんだなあと

次男を見ていて思います。

まずは、

あといくつで10になるのか、

また

10を超えた数って

どういうことなんだろうと

視覚的に理解する経験を積む。

そして、

10のかたまりにしてから

10になるためにあげた数を引くという

ステップを

何度も何度も見ながら、

イメージすることを繰り返し練習できます。

具体的にイメージできると

子どもの鉛筆はサラサラと動きます。

鉛筆の動き具合で

この問題はもうクリアしているな、

ですとか

この問題はまだ練習が必要だな、

ということがすぐに分かります。

ads by google

繰り上がりや繰り下がりの計算が

スラスラできるようになるかどうかは

これから長らく学び続けることになる

算数、数学の土台中の土台。

正確性がかけるかも、

スピードが遅いかも・・・と

お子さんに気になる点がある場合は

ぜひこのドリルを使って

練習してみてください。

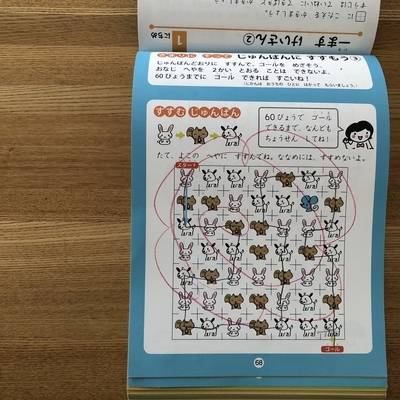

ちなみに裏面はそれぞれ

おたのしみプリントになっていて

次のページに進む前に

リラックスできたり

他の計算方法(さくらんぼ計算)を

知ることができるつくりになっています。

計算力があると

算数が楽しくなるはず。

わが家はもう1冊購入して

土台を盤石なものにしたいと

思っています^ ^。

▽「くりさがり」もあります。

Instagram: berry.kurashi

▽色んな学習方法がありますね。

▽参考になります。

▽わが家の暮らしが本になりました。

▽ランキング参加中です。いつも応援クリックありがとうございます^^。

![はじめてのくりあがり 陰山メソッドforキッズ [ 陰山 英男 ] はじめてのくりあがり 陰山メソッドforキッズ [ 陰山 英男 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3718/9784091053718.jpg?_ex=128x128)

![子供4人共働き・賃貸60m2でシンプル丁寧に暮らす [ ベリー ] 子供4人共働き・賃貸60m2でシンプル丁寧に暮らす [ ベリー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8932/9784799108932.jpg?_ex=128x128)