時計と時間のドリルと言えば、これ!

小1次男、先週から

「時計と時間」の勉強も進めています。

使っているドリルは

陰山英男先生の『時計と時間プリント』(小学館)です。

この1冊で

小1から小6まで使えるドリル。

時計の読み方から始まり、

速さや道のり、通過算や仕事算まで学べる

素晴らしい教材です。

小1の次男は

まだ時計をあまり読めません。

小1になって

週末に楽しみにしているゲームをする際、

「4時から1時間、ゲームしていいよ」などと

暮らしの中に時計の読み方を混ぜてきました。

夫が昼寝してから

ゲームに付き合ってもらうときも

「3時になったらね」

「時計の長い針が6になったらね」と

夫も次男に約束するので

次男も時計に随分慣れてきました。

慣れてきたところで

時計の学習、スタートです。

ads by google

『時計と時間プリント』は、

ページが進むごとに

レベルが少しずつアップしていく構成になっていて

1冊のドリルの中に

初級編、中級編、上級編が

含まれています。

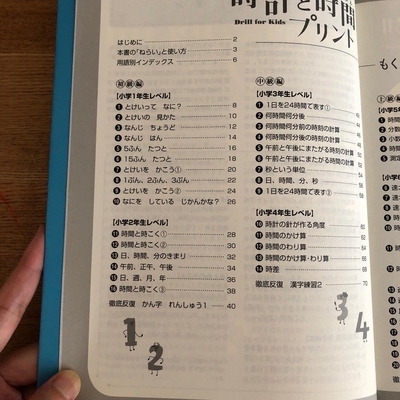

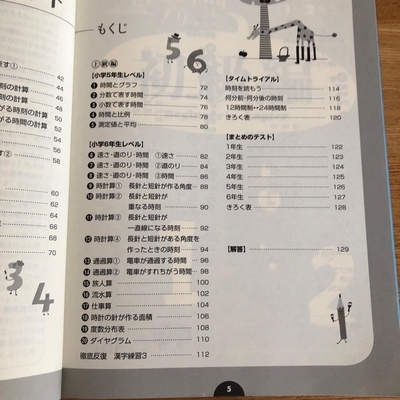

まず、初級編(小1・小2レベル)。

とけいってなに?、とけいをかこう、時間と時刻、午前・正午・午後

など

そして、中級編(小3・小4レベル)。

何時間何分後、午前と午後にまたがる時間の計算、秒という単位、時間のかけ算

など

さらに、上級編(小5・小6レベル)。

速さ・道のり・時間、時計算、流水算、仕事算

など

6年生まで使える構成だと

時計や時刻に関わる問題を解くとき

子どもがどこでつまづいているか

明確に見て取れます。

どこを曖昧なまま進めているのか、

どこで時間がかかっているのか分かると

どこを重点的に学ぶ必要があるのか

あぶり出すことができます。

あぶり出せたら

その範囲に繰り返し取り組むことで

確実に基礎を抑えていくことができるのです。

ads by google

わが家の場合は初歩の初歩、

時計の読み方から学んでいくので、

時計の問題に慣れるために

1ページを何度も繰り返して取り組みたいと思い

私には珍しく

小1範囲については

3枚ずつコピーしました。

次男はまだ1年生なので

このドリルを進められるところまで進め

ちょっと難しくなってきたかなと思ったら

お休みをはさんで

学年が上がって様子を見つつ

できそうならまた再開、というように

使っていく予定です。

子どもをむやみやたらに

混乱させることなく

ひとつひとつ「わかった!」を

積み上げていけるドリル。

最小の努力で

最大の効果をねらって

好きなことをする時間も

大切にしようね。

陰山先生のドリルに取り組んでいると

そんな気持ちが伝わってくる気がします。

▽こちら

ちなみに子どもたちは

陰山英男先生プロデュースの

スタディタイムを使っています。

長男、長女、次男は

1台ずつ持っていて

末っ子の次女にも

同じ時計を用意するつもりです。

家庭学習をするとき

こんなにぴったりな時計は

ないと思っています^ ^。

▽こういう時計です

Instagram:berry.kurashi

▽ランキング参加中です。いつも応援クリックありがとうございます^^。

▽ブログ内でご紹介した楽天で買えるアイテムは、こちらにも順次更新しています ↓ 。

▽色んな学習方法がありますね。

▽わが家の暮らしが本になりました。

![陰山英男の徹底反復シリーズ 「時計と時間プリント」 [ 陰山 英男 ] 陰山英男の徹底反復シリーズ 「時計と時間プリント」 [ 陰山 英男 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0910/09105316.jpg?_ex=128x128)

![子供4人共働き・賃貸60m2でシンプル丁寧に暮らす [ ベリー ] 子供4人共働き・賃貸60m2でシンプル丁寧に暮らす [ ベリー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8932/9784799108932.jpg?_ex=128x128)